LGBTQの苦悩と回復のモデル

このページでは、社会にある差別や偏見がLGBTQの人々の心にどのように苦悩を生み出し、そこからどのように回復へとつながっていくのかを整理した「大野モデル」を紹介しています。

これは、既存研究と私自身の研究、そして臨床経験を統合した、LGBTQの苦悩と回復を理解するモデルです。Medley (2021) が示した統合的枠組みを基盤に対象をLGBTQ全体に広げ、さらにマイノリティ・ストレス理論、APAのガイドライン、そして Pachankis & Goldfried (2024) によるアファーマティブ・セラピーの実証研究を踏まえ、日本の臨床教育に適した形に整理しました。

このモデルは、苦悩の背景と回復の道筋を一望できる枠組みとして、臨床家の理解を深めると同時に、当事者の方々にとっても「自分の経験が整理され、回復の可能性が見える」ような手がかりになることを願っています。

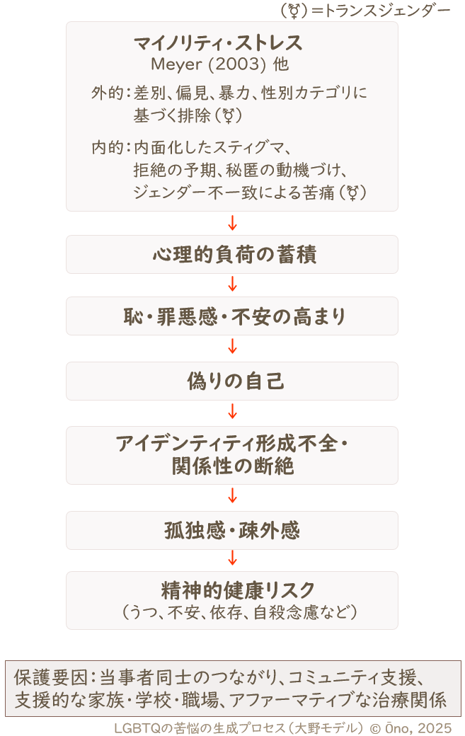

LGBTQの苦悩の生成プロセス(大野モデル)

図の解説

この図は、LGBTQの人が社会の中で経験しやすい苦悩が、どのように積み重なっていくかを示しています。社会的抑圧や差別といった外的マイノリティ・ストレスが出発点となり、それが心の中に取り込まれることで、内面化したスティグマや拒絶への不安といった内的マイノリティ・ストレスが生じます。そこから恥や不安が高まり、偽りの自己の形成 → アイデンティティの不全 → 孤独感や疎外感へとつながり、最終的にはうつ、不安、依存、自殺念慮などのリスクが高まります。なお、⚧はトランスジェンダー特有のストレスを示しています。

LGBTQの回復のプロセス(大野モデル)

図の解説

この図は、LGBTQの人がマイノリティ・ストレスの影響から、どのように回復していくかを示しています。まず、LGBTQアファーマティブ・セラピーに基づく安全で信頼できる関係が土台となります。その上で、愛着理論や感情理論に基づく AEDP®などの心理的支援 を通じて、適応的な感情や本来のニーズを深く体験します。

その過程で、LGBTQクライエントが抱えてきた恥や孤独感が癒され、真の自己が回復します。さらにアイデンティティの再統合を経て、最終的にはプライドと社会的つながりへと至ります。

このモデルが伝えること

このモデルは、LGBTQの人々が直面する苦悩と、その回復の可能性を理解するための枠組みです。苦悩の背景を知ることは、当事者の経験に寄り添い、支援やつながりを考える第一歩となります。そして回復のプロセスは、誰もが持つ「癒される力」と「つながる力」を示しています。本ページが、LGBTQの経験と回復の可能性への理解と共感を広げる一助となれば幸いです。

参考文献

- American Psychological Association. (2012). Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients. American Psychologist, 67(1), 10–42.

- American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. American Psychologist, 70(9), 832–864.

- バテマン, A., & フォナギー, P.(著), 岡野憲一郎・丹野義彦(監訳). (2011). 『境界性パーソナリティ障害の精神化に基づく治療』岩崎学術出版社.

- フォーシャ, D.(著), 岩壁 茂・花川ゆう子・福島哲夫・沢宮容子・妙木浩之・門脇陽子・森田由美(監訳・訳). (2017). 『人を育む愛着と感情の力―AEDPによる感情変容の理論と実践』北大路書房.

- Fosha, D. (2021). Undoing aloneness and the transformation of suffering into flourishing: AEDP 2.0. American Psychological Association.

- Greenberg, L. S., & Paivio, S. C. (1997). Working with emotions in psychotherapy. Guilford Press.

- Hatzenbuehler, M. L. (2009). How does sexual minority stigma “get under the skin”? A psychological mediation framework. Psychological Bulletin, 135(5), 707–730.

- Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. Professional Psychology: Research and Practice, 43(5), 460–467.

- Medley, M. (2021). Recovering the true self: Affirmative therapy, attachment, and AEDP in psychotherapy with gay men. Journal of Psychotherapy Integration, 31(4), 383–402. https://doi.org/10.1037/int0000226

- Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697.

- 大野, 功仁郎, & 吉田, 富二雄. (2025a). 男性同性愛者のマイノリティ・ストレスが精神的健康に及ぼす影響―本来感と孤独感を媒介として―. 東京成徳大学心理学研究, (2), 26–34.

- Pachankis, J. E., & Goldfried, M. R. (2024). State of the Science LGBTQ-affirmative Psychotherapy. PubMed.

- Tunnell, N. (2023). Privileging the self: Unequivocal affirmation of true self in 16-session AEDP with gay men: Using relational metaprocessing to increase receptive affective capacity. Transformance: The AEDP Journal, 11(1), 1–24.

- ウィニコット, D. W.(著), 大矢 泰士(訳). (2022). 『完訳 成熟過程と促進的環境―情緒発達理論の研究』岩崎学術出版社.